PROGOS対策

- 新着順

- 人気順

-

レアジョブ・スピーキングテスト(PROGOS)を受けてみた!各パートの注意点を解説

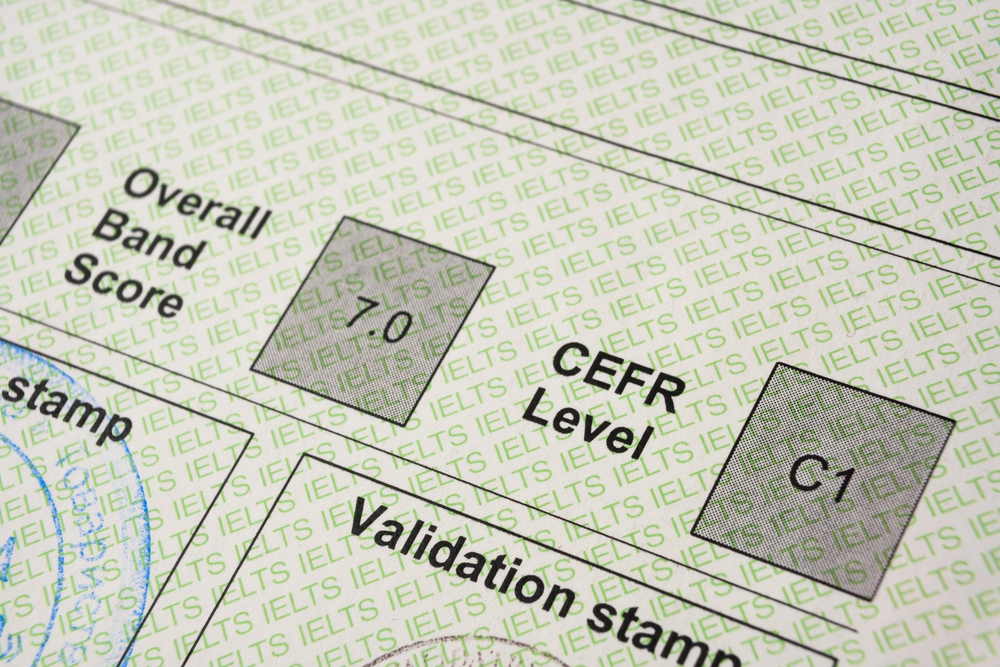

はじめに 「巷にはさまざまな英語試験があふれているけれど、ビジネスに特化したものはないの?」 このように感じたことはないでしょうか? TOEICのスコアを英語能力の指標として参考にしている企業は多くありますが、試験の点数だけでは、その人がビジネスの現場で英語を用いて何ができるのかということまでは分かりません。 そんな中、ビジネスの現場を想定した英語試験――「PROGOS(プロゴス)」のスピーキングテストが注目されつつあります。オフィスでの会話やプレゼンテーションで使える英語力を判定することができる試験です。 この記事では、レアジョブ・スピーキングテスト(PROGOS)の概要、また実際に受験してみて分かったことや感想について記していきます。これから受験を考えておられる方の参考になれば幸いです。 1 PROGOSとは&テストの概要 正式名称「レアジョブ・スピーキングテスト powered by PROGOS」と呼ばれるこのテストは、ビジネスの場面での英語使用を想定した英語の試験です。特徴としては(1)自宅から受験ができる。(2)試験時間が20分程度と、とても短い。(3)試験結果をすぐに見ることができる。(4)国際的な指標CEFRに準拠したスコア(後述)を教えてくれる。(5)受験後のフィードバックがとても充実している、などが挙げられます。 もっと詳しく知りたいという方がおられたら、以下の記事を読んでみてください。 https://speaking-test.com/progos-test/ 2 PROGOSを受ける前にやったこと ① 試験対策 正直なところ私は、対策という対策をほとんどせずに受験しました。私自身、大学時代に英語科に通っていたこともあり、英語は得意な方だと自負しています。力試しということで、あえて試験勉強をほとんどせずに臨むことにしました。 とはいえ、なんの準備もしなかったというわけではありません。事前に知っている情報は多ければ多いほど心強いものです。ということで、インターネットでPROGOSについて調べることにしました。 結論から言うと、公式のホームページまたYouTubeで公開されている情報がとにかく役に立ちました。特に、「【サンプル問題解説/回答ポイント】PROGOS ビジネス英語スピーキングテスト」というタイトルの公式動画がオススメです[1]。実際の問題で用いられている音声を聞きながら、何が問われているのか、また模範的な回答はどのようなものがあり得るか、などを詳しく解説してくれています。実際に受験を考えておられる方には、ご視聴されることをオススメします。 ②受験環境の準備 自宅で英語試験を受けるのが初めてで不安を抱いていた私でしたが、公式ホームページ[2]の情報がとても助けになりました。 「よくあるご質問」の項目では、「PROGOSとはなんですか?」というような基本的な質問から、「スピーキングテストの問題構成を教えてください」や「受験に必要なPC機能と推奨環境を教えてください」などのような超実用的な質問まで、いずれも丁寧かつ詳しい回答が記されています。実際に受験される際は、一通り目を通しておかれることをオススメします。 マイク付きのイヤホンは必要? 自宅で英語試験を受験するのが初めての人にとって、「どのような環境が必要なのか?」はかなり気になるポイントなのではないでしょうか。環境や機器の準備不足のために適切な採点をしてもらえない、ということもあり得ます。そうなってしまわないように、受験環境を整えておくことが必要です。 必要な機器として、公式ホームページには「マイクとスピーカー機能のあるパソコン、スマートフォン、タブレットを使用してください。またマイク付きヘッドホン・イヤホン・ヘッドセットが必要です」と書かれていました。 しかし私はマイク付きイヤホンを持っていなかったため、パソコンだけで受験に臨みましたが、なんの問題もありませんでした。パソコン内臓のマイクが激しく損傷でもしていない限り、マイク付きのイヤホンを準備する必要はないようです。とはいえ採点に影響がでないよう、家族がいない時間帯に、念のためエアコンの風量を最小限に抑えておくなど、受験環境を整えた上で試験に臨みました。 3 PROGOSを受けた後の感想 試験の感想について記す前に、大まかな構成と、質問数、準備時間、回答時間を表にまとめましたので、まずはこちらをご覧ください。 構成質問数準備時間回答時間Part 1インタビュー10問なし各問20秒Part 2音読8問なし各文章10秒Part 3プレゼンテーション1問40秒60秒Part 4グラフを用いたプレゼンテーション1問40秒60秒Part 5ロールプレイ4問40秒各応答30秒 Part 1から順番に始まり、Part 5の回答が終わった時点で終了となります。時間を計りながら受験したところ、私は約15分で終了することができました。 スキップボタンについて 実は、Part 3, 4, 5の準備時間はスキップすることができるのです。「準備に40秒も要らない」という方は、スキップのボタンを押せばすぐに回答に移ることができます。 それだけでなく、なんと全パートの回答時間もスキップできてしまうのです。「回答が早く終わった方はこのボタンを押してください」というボタンがあり、それを押すと、次の問題へと移ることができます。私はこのボタンを結構な頻度で押しました。特にPart 2の音読では、文を読み終わればすぐにスキップを押して、どんどんと次の問題へ進みました。 しかし、このスキップボタンには注意が必要です。というのも、Part 5のロールプレイの際、会話相手の質問を聞かなければ何を答えるべきか分からないにも関わらず、その質問が再生される前にスキップを押してしまったのです。そのあと30秒の回答時間が与えられていますので、とにかく何か話さなければなりません。「ボタンを押し間違えて質問を聞き逃しました・・・なんて言っても仕方ないですよね。勘で答えます」というように、なんとか無音にならないようには努めましたが、おそらく採点対象にはならなかっただろうと思います。スキップボタン、どうぞ気をつけてご使用ください。 4 各パートのポイント それでは、パートごとにどのような問題が出題されて、何がポイントとなるのかを一つずつ紹介していきます。 Part 1 インタビュー 短い質問を聞き、答える。 全10問 回答時間:各20秒 「今日は何月何日ですか?」 などのような簡単なものから、「ここ2年間で、あなたの仕事にはどのような変化がありましたか?」や「あなたのオフィス環境について詳しく説明してください」などのようなものまで、さまざまな10個の質問に答えるパートです。質問は一度しか尋ねてくれませんので注意が必要です。一瞬でもボーッとすると聞き逃してしまいます。また準備時間がないため、素早く回答をまとめなければならなかったのが大変でした。 Part 2 音読 表示された文章を、発音やイントネーションに注意しながら読み上げる。 全8問 回答時間:各10秒 このパートのコツは、焦らずゆっくり読むことです。回答時間は、各文10秒与えられていますが、いずれも自然なスピードで読めば5秒以内に読み終わるものばかりでした。「回答時間内に読み終われないのではないか」という心配は無用です。むしろ心がけるべきは、ゆっくりと、意味の区切れを意識しながら、つっかえずに読み切るということです。私自身、最初は緊張で早口になってしまいました。 Part 3 プレゼンテーション あるトピック/タスクが与えられ、できるだけ詳しく説明する。 全1問 準備時間:40秒 回答時間:60秒 あるトピックとそれに関して具体的に話すべき内容が指定され、それを説明する問題です。私が提示されたトピックは「残業」についてでした。さらに具体的に話すべき内容として「なぜ残業するのか?」「どれくらいの頻度で残業するのか?」などの指定がなされていました。その指定に沿って話を深めていけば、充分な回答ができるでしょう。このパートから準備時間が設けられますが、40秒は思ったよりも早く過ぎていきます。私は細かい下書きを準備するのではなく、話したい内容を表すキーワードを話したい順番に書きなぐった簡単なメモを作って回答に臨みました。 Part 4 グラフを用いたプレゼンテーション あるグラフや図が与えられ、できるだけ詳しく説明する。 全1問 準備時間:40秒 回答時間:60秒 グラフまたは図について説明するパートです。私はこれが一番難しいと感じました。まず、ある程度の定型表現をストックしておく必要があります。例えば、This graph shows …(このグラフが示しているのは…)やincrease(増える)またdecrease(減る)などの表現です。「できるだけ詳しく」という指定もありますので、まずは縦軸と横軸それぞれの情報を把握し、何がどのように推移して行っているのか、またその推移から何が分かるか、などについて話す必要があります。私は難しいと感じましたが、話すべきパッケージはある程度決まっているので、事前の対策を十分にしていればもっと落ち着いて回答できていたかも知れません。 Part 5 ロールプレイ 誰かと会話をしている設定で4つの質問がなされ、その全てに回答する。 全4問 準備時間:40秒 回答時間:各30秒 最初にどのような状況にいるのかという設定が提示され、その場面において、会話相手からの3つの質問に答えるという問題です。このパートの流れとしては、「状況の指定 → 回答すべき大まかな内容の提示 → 準備時間(40秒) → 質問1 → 質問1への回答(30秒) → 質問2 → 質問2への回答(30秒) → 質問3 → 質問3への回答(30秒) → 質問4 → 質問4への回答(30秒)」となっています。はじめの40秒の準備時間の中で、尋ねられるであろう質問を予想しながら回答を準備するのがコツです。上にも記しましたが、このパートでは「スキップボタン」を押さないように注意してください。もちろん、会話相手の質問を聞き逃さないことも重要です。 5 結果と振り返り なんと、試験を受けてから10分後には結果を見ることができました。気になる総合評価は・・・CEFR準拠レベルで【B2】でした。 言語能力を測る指標としてCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)が優れているのは、各レベルを「能力記述文」――すなわち、その言語を用いて何ができるか――によって具体的に記述してくれている点です。 CEFRについて詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。 「転職にも有利な英語力指標!PROGOSで自分のCEFRレベルを知ろう!」https://speaking-test.com/cefr/ さて、総合評価【B2】の能力記述文には「自分が興味ある話題に関して、準備をすれば詳細なプレゼンテーションができます。十分な範囲の単語や表現を使い、自分が興味ある話題に関して議論ができます」とありました。 さらにレアジョブ・スピーキングテストは、①表現の幅(Range)、②正確さ(Accuracy)、③流暢さ(Fluency)、④やりとり(Interaction)、⑤一貫性(Coherence)、⑥音韻(Phonology)という指標別の評価も教えてくれます。 例えば、私のスコアレポートの「表現の幅」(評価は【B2 and above】)の部分には次のように記されていました。 「自分自身の興味がある領域では、ほとんどの一般的な話題について、明確で細部に渡る描写をしつつ、重要な論点とその根拠をメリハリをつけて話すことができます。それを叶えるだけの充分な言語表現を適切な言葉の組み合わせを含め使うことができます。」 これはとても参考になりました。というのも、「結局、英語を使って何ができるの?」と問われた際にどのように答えるか、についてのヒントを与えてくれるからです。上の文章を自分の言葉に言い換えるだけで、自己アピールの文章を手に入れることができます。 私が最も成績が悪かったのは「正確さ」(評価は【A2】)の部分で、次のように記されていました。 「いくつかの簡単な文章パターンや構文を正しく使えるものの、動詞の時制や主語と動詞を一致させられないなどの初歩的なミスをしてしまいます。」 この文章の下には<レベルアップへの学習アドバイス>と<具体的な学習例>が書かれており、自分の弱点を補うために何をすればいいかを把握することができます。 具体的な学習例として、私は以下のようなアドバイスをもらいました。「想像の話や仮の話などをするときは、『if+主語+動詞の過去形、主語+would (could / might) +動詞の原形』を使います。下記の例文を見ながら、『もし〇〇(する)なら、△△(する)のに』という文章を作り練習しましょう。」自分の弱点を明確にしてくれるだけでなく、それを克服するための具体的なアドバイスも得ることができる。とても大きな収穫でした。 ご参考までに、各指標別評価の一部を以下に掲載しておきます。 おわりに レアジョブ・スピーキングテスト powered by PROGOSは、ビジネスの場面で使う英語力を図るための試験としてはかなりレベルの高いものだと感じました。特に、プレゼンテーション能力を測るPart 3とPart 4は、とても実践的です。これらのパートのための試験勉強をすることで、実際のプレゼンテーションで用いる英語表現を数多く習得することができるでしょう。またPart 5のロールプレイも、実際に職場で起こり得る状況が想定されていて、リアリティがありました。 自宅で受験することができ、しかも所要時間は20分以内。弱点を明確にしてくれるだけでなく、今後の具体的な学習方法も教えてくれる。そんなPROGOSのスピーキングテスト、皆さんもぜひ受験してみてください! [1] 「【サンプル問題解説/回答ポイント】PROGOS ビジネス英語スピーキングテスト」 https://youtu.be/vwuKiLueiXk (最終閲覧日2021年12月14日) [2] 「レアジョブ・スピーキングテスト(レアジョブ英会話)」 https://www.rarejob.com/experiences/speakingtest_progos/ (最終閲覧日2021年12月14日)

-

転職にも有利な英語力指標!PROGOSで自分のCEFRレベルを知ろう!

「TOEICのスコアが700点・・・と言われても、実際に英語を使ってどんなことができるの?」 「これまでに培ってきた英語スキル、客観的な指標を使ってもっと具体的にアピールしたい」 このように感じたことはありませんか? 試験の点数だけを聞いても、その人が英語を用いて何ができるのかまでは分かりません。「実際に何ができるのか」が明確に分かれば、評価をする側とされる側、どちらにとっても大きな益となるでしょう。 ビジネスの現場において英語能力がますます求められるようになった今日、CEFR(セファールあるいはシーイーエフアール)と呼ばれる指標が注目されつつあります。外国語の運用能力を具体的かつ詳細に測ることができる、とても便利な指標です。 企業としては、各社員が英語を使って実際に何ができるのかを把握し、英語で行われるプロジェクトを効果的に進めることができます。就職あるいは転職活動をしている人にとっては、自分の英語力を具体的にアピールすることができる頼もしい指標です。 この記事では、CEFRが生まれた経緯やその特徴、またこの指標をビジネスの現場でどのように活用することができるのかについて解説します。 1 CEFRとは CEFRとはCommon European Framework of Reference for languageの頭文字を取ったもので、「セファール」もしくは「シーイーエフアール」と読まれます。日本語では「(外国語の学習・教授・評価のための)ヨーロッパ言語共通参照枠」と訳されています。端的に言い表すならば、「外国語の運用能力を測るための指標」となるでしょうか。よりわかりやすく言うと、「外国語を用いて何ができるか」を詳しく示す指標ということです。 Europeanという名前から分かる通り、CEFRはもともとヨーロッパの欧州評議会(Council Europe)が主体となって作成したもので、2001年に初版が発表されました。その後、2018年には増補版(companion volume)も作成され、いくつかの変更が施されています。 CEFRがヨーロッパで作成された背景には、どのような事情があったのでしょうか。日本とは異なり、ヨーロッパでは多くの国と国が地続きで隣接しています。自国とは異なる言語と接する機会も多いというわけです。また、同一国内で複数の言語が話されているという国もあります。例えば、ベルギーではオランダ語、フランス語、ドイツ語の3言語が公用語として定められています。複数の言語を話す人々が暮らし、仕事を共にすることもあるヨーロッパだからこそ、外国語運用能力を計るための共通の指標が必要だったのです。 ここで重要なのは、CEFRによって測ることができるのは英語能力だけではない、ということです。ヨーロッパで作られたCEFRは、ヨーロッパの各言語能力――フランス語、ドイツ語、オランダ語、他多数――を測る指標として、幅広く用いられています。さらに今やヨーロッパの枠を超え、さまざまな地域の言語能力測定のためにも用いられています。日本でも、日本語コミュニケーション能力試験(JLCAT)がCEFRの評価方法を採用し、日本語能力の測定を試みています[1]。本記事では英語能力に絞って話を進めていきますが、英語以外の外国語能力を測ることもできる、ということを覚えておきましょう。 では、どのようにして評価するのでしょうか。CEFRでは6段階の評価基準が採用されています。以下の表の通りです (出典:「各資格・検定試験とCEFRとの対照表(付属資料①)」文部科学省、2018年3月)。 このように、外国語運用能力をA1、A2、B1、B2、C1、C2の6段階に区分したのが最初のCEFRでした。その後、2018年に作成された増補版ではPre-A1、A1、A2、A2+、B1、 B1+、B2、B2+、C1、C2、Above C2 の11段階の指標が採用され、運用能力をより細かく記述できるようになりました[2]。 注目すべきは、最右列の能力記述文(Can Do Descriptors)と呼ばれる文章です。一読すれば分かる通り、ほとんど全ての文が「〜できる」という言葉で終わっています。すなわち、CEFRは「外国語を用いて何ができるか」を明確にしてくれる指標だということです。 ビジネスパーソンは、B2レベルが求められることが多いようです[3]。B2の能力記述文――英語を用いて何ができるかを見てみましょう。 ・自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる。 ・母語話者とは多大に緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。 ・幅広い話題について明確で詳細な文章を作ることができる。 ビジネスで通用するCEFRレベルについては、次のセクションでより詳しく説明します。 では、このCEFRは日本でどのように活用されているのでしょうか。分かりやすい例としては、大学入学試験(おもに私立)の出願資格として用いられているという事例が挙げられます。例えば、関西学院大学の総合選抜入学試験では、文系学部出願には「B1レベル以上」の能力、理系学部出願には「A2レベル以上」の能力がなければ、出願資格を得ることができません[4]。CEFRがもともと外国語学習/外国語教授のために開発された(副題として“Learning, teaching, assessment”という名がつけられています)ことを考えると、まず教育機関で採用されるのは自然なことでしょう。ビジネスの世界でも、社員の英語力を評価するための基準として、これからますます用いられていくことが予想されます[5]。 2 ビジネスで通用するCEFRレベルとは ビジネスパーソンの英語能力を測るために、これまでさまざまな指標が採用されてきました。有名どころでいえば、TOEICやTOEFLなどが挙げられるでしょう。これらの英語能力測定試験とは異なり、CEFRそのものは試験ではありません。「TOEICやTOEFLなどで得た点数を、CEFRの段階評価によって表示する」ということになります。各英語試験の点数をCEFRの6段階評価に変換した表が文部科学省によって作成されているので見てみましょう。 最左列がCEFRの6段階評価、それより右が各英語試験の級数や点数となっています。最右列とその左隣がそれぞれTOEIC、TOEFLの点数です。「TOEFL iBTで72点〜94点を取れば、CEFRでいうところのB2レベルの英語能力がある」ということになります。英検であれIELTSであれ、TOEFLであれTOEICであれ、試験で得た点数を共通のレベルに変換できる、というところにCEFRの強みがあると言えるでしょう。バラバラの英語試験を受けた人たちの英語能力を共通の指標で示すことができる、互いに確かめ合うことができるということです。このような便利さからCEFRは、外国語能力を測る国際的な基準となりつつあります。 さて、先にも述べた通り、ビジネスパーソンにはB2レベルの英語能力が求められています。ここで再び、B2レベルの人にはどのようなことができるのか、見てみましょう。文部科学省が一般に翻訳・公開している資料から引用します。比較対象として、B2レベルの一つ下のB1レベルの記述文も載せておきましょう。 B2自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる。母語話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について明確で詳細な文章を作ることができる。B1仕事、学校、娯楽などで普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば、主要な点を理解できる。その言葉が話されている地域にいるときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。身近な話題や個人的に関心のある話題について、筋の通った簡単な文章を作ることができる。 ここに挙げた記述文は大雑把なものですが、CEFRが優れているのは、リスニング、リーディング、スピーキング、ライティングなど、技能ごとの能力記述文を記してくれているという点です。すなわち、「リーディングはB2だけど、スピーキングはB1」などのように、技能ごとに「何ができて、何ができないか」を明確にしてくれるということです。では、B2の各技能の詳しい能力記述文を見てみましょう[6]。 B2 理解リスニングある程度なじみのあるテーマであれば、長い話や講義を理解し、また複雑な議論にもついていくことができる。ほとんどのテレビニュースや時事問題を理解することができる。標準語で話されているものであれば、大多数の映画を理解することができる。理解リーディング現代の問題に関して特定の意見や立場から記された記事や報告書を理解することができる。現代語で書かれた文学的な散文を理解することができる。スピーキング双方向的なスピーキングある程度流暢かつ自然に、母語話者と通常のやりとりを行うことができる。なじみのある文脈であれば、議論に積極的に参加し、自分の意見を説明また立証することができる。スピーキング一方向的なスピーキング自分の関心分野に関わる幅広いテーマに関して、明確かつ詳細な説明を行うことができる。話題となっている問題に関して、多様な選択肢のメリットとデメリットを挙げながら、一つの立場について説明することができる。 この特徴は、CEFRをビジネスの現場で用いることの積極的な理由となります。 まず、英語を用いたプロジェクトにおいて、メンバーの英語能力を詳しく把握することができるからです。例えば、「スピーキングは苦手ですが、リーディングは得意です。外部資料を読むのは任せてください」というメンバーにはリーディングの仕事を任せ、「リスニングとスピーキングでできることはたくさんあります」というメンバーには通訳を任せるというように、タスクの割り振りがしやすくなるのです。また、自分に欠けているスキルを明確に把握することができるのも、魅力的な点です。スキルアップのために何をすべきかが詳しく分かり、勉強を効率的に進めることができるでしょう。 3 PROGOSでビジネス英語力を知ろう PROGOSはCEFRに基づいた採点評価を行う英語スピーキングテストです。インタビューやプレゼンテーション、ロールプレイなど、ビジネスの現場で必要となる英語力を測ることができます。「表現の幅」「正確さ」「流暢さ」「やりとり」「一貫性」「音韻」の6項目が、それぞれCEFRの基準によって評価されます。「表現の幅/流暢さ/やりとり/一貫性/音韻がB1で、正確さがA2」というようにです。自分に何ができていて、何ができないか。詳細なフィードバックを受けられるため、スキルアップのためにどのような学習をすべきかを明確にすることができます。またCEFRの段階評価が採用されていることで、「自分は具体的に何ができるか」を可能な限り客観的に示すことができ、就職や転職の際にも便利です。ぜひPROGOSを受験して、さらなる英語のスキルアップに挑戦してみてください! [1] 日本語試験と英語試験のCEFR軸比較表(日本語コミュニケーション能力試験) https://jlcat.org/comparison_cefr.html 最終閲覧日2021年11月14日 [2] Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion Volume with New Discriptors https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 最終閲覧日2021年11月14日 [3] CEFRについて(PROGOS) https://progos.ai/cefr.html 最終閲覧日2021年11月14日 [4] 関西学院大学総合選抜入学試験要項 2022年度 https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei_admissions/pdf/2021/kakushu/sougou/総合選抜入学試験要項2022.pdf 最終閲覧日2021年11月14日 [5] 米国IT企業の本社で働きたい!どれぐらいの英語力が必要?(日経ビジネス) https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00265/100600026/ 最終閲覧日2021年11月14日 [6] Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press., pp.26-27(翻訳は執筆者による)

-

PROGOSテストを徹底解剖!抑えるべきポイントとは?

「英語を勉強しているのだけれど、どのくらい話せるようになったか知りたい」 「英語を話せると思って採用したのに、実際には英語が使えず困った」 このように感じたことはありませんか?英語の資格試験で良いスコアや級を取得したとしても、実際に英語が話せるかは別問題だと言われています。 このような状況を改善するために、ビジネスの現場で使える英語力を判定する「PROGOS(プロゴス)」というスピーキングテストが2020年から開始されました。 これまで提供されていたスピーキングテストの多くは受験費用も高く、結果が分かるまでに時間を要していました。しかしPROGOSでは、安価な受験料、そして受験後24時間以内に結果が分かるスピード性を備えています。 企業としては、ビジネスの場面で英語が使える人材を発見することができ、受験者は就職や転職活動時のアピール材料として、あるいは英語学習のペースメーカーとしてPROGOSを活用することができます。 この記事では、PROGOSの概要やテストの構成、結果判定方法などについてお伝えしていきます。 PROGOSとは? PROGOSは、ビジネス英語を中心としたスピーキング力を測るテストです。 Progress(進捗・成果)とDiagnostic(診断)をかけ合わせて「PROGOS」と名づけられましたが、受験者のスピーキング能力を、AIを用いて短時間で的確に診断できるのが特徴です。 試験開始は2020年6月ですが、開始から1年で受験者数がのべ7万人を突破しました。 当初は、PROGOSの親会社である、オンライン英会話大手のレアジョブ会員のみが受験していました。しかし、法人利用が増えたことで、一気に受験者数が増えて認知度が上がったのです。 主な導入企業は以下の通りです。 画像:PROGOS公式ホームページより引用 PROGOSでは、AIによるレベル判定はCEFR(セファール)を日本基準に変換した「CEFR-J」をもとに行われます。 初心者レベルから順に「Pre-A1→A1→A1 High→A2→A2 High→B1→B1 High→B2→B2 High and above」となっています(※)。 結果返却時には、詳細なフィードバックも合わせて送られるため、今後どのような点に注意してスピーキング力を強化していけばよいかが分かるのも大きな特徴です。 ※CEFRとは、”Common European Framework of Reference for Languages”(ヨーロッパ言語共通参照枠)の略で、母国語や日常使用言語に関わらず、外国語の運用能力を同一基準で測定できる国際標準規格です。国境間の移動が多く、多言語で仕事などを行う機会の多いヨーロッパでは、各言語の能力をCEFRを用いて表します。たとえば、「私は英語はC2、イタリア語はB2、フランス語はA2です」と相手に伝えることで、コミュニケーションを取る際にどの言語を用いればよいかを判断する参考になります。 もっと詳しくPROGOSについて知りたい場合は、以下から公式動画をチェックしてみてください。 https://www.youtube.com/watch?v=UBBEu-PnqT0 PROGOSのテスト概要 それでは、PROGOSのテスト概要を見ていきましょう。 下の一覧表をご覧ください。 受験資格特になし料金自動採点版:税込550円採点官による手動採点版:税込3278円受験可能時間24時間いつでも受験時間20分間結果返却自動採点版:受験後24時間以内(最短2~3分)手動採点版:受験日から15営業日以内(レアジョブで受験の場合)使用可能デバイスパソコン、スマートフォン、タブレット出題内容ビジネス英語(インタビュー、音読、プレゼンテーション、ロールプレイなど)採点方法AIによる自動採点もしくは手動評価方法CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)を日本基準に変換した「CEFR-J」に基づき評価 上記の一覧表を見て頂くと分かるように、PROGOSの大きな特徴は「24時間いつでも」「どの場所からも」受験が可能で、AIによる自動採点の場合は結果返却まで最短2~3分と圧倒的に速いことが挙げられます。 なお、レアジョブ英会話の受講生は、受験費用が無料となります。詳しくは以下をご覧ください。 PROGOS受験費用(レアジョブ英会話受講生)ビジネスコース、中学・高校生コース会員毎月2回まで無料日常英会話コース会員毎月1回まで無料 PROGOSの問題構成 それでは、PROGOSの出題形式や構成について説明していきます。 内容問題数回答時間Part 1インタビュー(一問一答形式)10問各20秒Part 2音読8問各10秒Part 3プレゼンテーション1問60秒(準備別途40秒)Part 4プレゼンテーション(グラフや図を使用)1問60秒(準備別途40秒)Part 5ロールプレイ4問各30秒(準備別途40秒) PROGOSの問題例 それぞれのパートではどのような問題が出題されるか、以下で解説していきます。 Part1の問題例 短い質問を聞き、それに対して英語で答えます。20秒の持ち時間を目いっぱい使い、話を展開すると高評価につながります。 サンプル問題では、”When did you start working at your company?”(あなたの会社でいつ働き始めましたか?)という質問に対し、「何年前に働き始めたか」「何歳の時から働いているか」「入社後にどの分野の経験を身に付けたか」と話をふくらませて展開しています。 Part2の問題例 画面に表示された英文を音読します。発音はもちろん、イントネーションやアクセントについても判定されます。 Part3の問題例 与えられたトピックについて、1分間のプレゼンテーションを行います。60秒間をフルに使い、論理的にプレゼンテーションを展開しましょう。論理性以外に、文法の正しさや語彙力についても判定されます。 サンプル問題では、”Talk about the first business trip you took.”(あなたが初めて行った出張について話してください)というトピックが与えられました。 回答には、「いつ出張に行ったのか」「なぜ出張に行ったのか」「どうやって出張に行ったのか」の3点を含むように指示されているため、すべてを含むように話すことが必要です。 Part4の問題例 グラフや図から読み取れる内容について、分かりやすく説明していきます。サンプル問題では、ある会社のメルマガ購読者についてのグラフが示され、購読者層や人数の変化などについて述べるようになっていました。 Part5の問題例 提示されたトピックに関するロールプレイを行います。 サンプル問題では、”The speaker is talking to you about a business dinner with a client.”(話し手は、顧客とのビジネスディナーについて話をします)と書かれており、「準備すべきこと」「ディナー中の注意点について」話すように指示されています。 実際の質問は、「大切な顧客とのビジネスディナーがあるのだけど、どんなレストランに行くべきか?」というものでした。 自分の意見とその根拠を述べ、具体例も合わせて述べることができると高評価に繋がるでしょう。 もっと詳しく出題内容などについて知りたい場合は、以下から公式動画をチェックしてみてください。 結果はどのように表示されるのか? PROGOSの評価は、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づき、総合評価と6つの指標別評価が行われます。 PROGOSの受験者が多いレアジョブ英会話では、以下のような結果シートが提供されています。結果とともにフィードバックとして、学習アドバイスが記されているのも特徴です。 画像:レアジョブ公式サイトより引用 総合評価はCEFRを日本基準に変換した「CEFR-J」をもとに行われ、「Pre-A1→A1→A1 High→A2→A2 High→B1→B1 High→B2→B2 High and above」となっています。 自動採点方式の場合はB2レベルまでの表示となり、それ以上のレベルは試験官の手動採点方式のみとなります。 指標別評価の詳細は、以下の通りです。 指標別評価表現の幅(Range):使える文法、構文、語彙、フレーズの量正確さ(Accuracy):どの程度正しく文法・語法を使えるか流暢さ(Fluency):どの程度スムーズに英語が口から出てくるかやりとり(Interaction):意図する方向にどの程度意思表示できるか一貫性(Coherence):筋道の通った話し方の順序、言語選択音韻(Phonology):どの程度正しく発音 / イントネーション / 抑揚ができるか まとめ この記事では、ビジネスシーンでの英語スピーキング能力を測るテスト、PROGOS(プロゴス)についてご紹介してきました。 試験を受けようと思い立ったらすぐに受験でき、費用も手ごろなため、日頃の英語学習の成果をチェックするのにもとても有用と言えるでしょう。 また、企業でも採用や研修などで利用することで、就職希望者や社員の英語スピーキング力を的確に判断することができるようになります。 この記事が、PROGOSに興味のある方にとってお役に立てたら幸いです。

-

レアジョブ・スピーキングテスト(PROGOS)を受けてみた!各パートの注意点を解説

はじめに 「巷にはさまざまな英語試験があふれているけれど、ビジネスに特化したものはないの?」 このように感じたことはないでしょうか? TOEICのスコアを英語能力の指標として参考にしている企業は多くありますが、試験の点数だけでは、その人がビジネスの現場で英語を用いて何ができるのかということまでは分かりません。 そんな中、ビジネスの現場を想定した英語試験――「PROGOS(プロゴス)」のスピーキングテストが注目されつつあります。オフィスでの会話やプレゼンテーションで使える英語力を判定することができる試験です。 この記事では、レアジョブ・スピーキングテスト(PROGOS)の概要、また実際に受験してみて分かったことや感想について記していきます。これから受験を考えておられる方の参考になれば幸いです。 1 PROGOSとは&テストの概要 正式名称「レアジョブ・スピーキングテスト powered by PROGOS」と呼ばれるこのテストは、ビジネスの場面での英語使用を想定した英語の試験です。特徴としては(1)自宅から受験ができる。(2)試験時間が20分程度と、とても短い。(3)試験結果をすぐに見ることができる。(4)国際的な指標CEFRに準拠したスコア(後述)を教えてくれる。(5)受験後のフィードバックがとても充実している、などが挙げられます。 もっと詳しく知りたいという方がおられたら、以下の記事を読んでみてください。 https://speaking-test.com/progos-test/ 2 PROGOSを受ける前にやったこと ① 試験対策 正直なところ私は、対策という対策をほとんどせずに受験しました。私自身、大学時代に英語科に通っていたこともあり、英語は得意な方だと自負しています。力試しということで、あえて試験勉強をほとんどせずに臨むことにしました。 とはいえ、なんの準備もしなかったというわけではありません。事前に知っている情報は多ければ多いほど心強いものです。ということで、インターネットでPROGOSについて調べることにしました。 結論から言うと、公式のホームページまたYouTubeで公開されている情報がとにかく役に立ちました。特に、「【サンプル問題解説/回答ポイント】PROGOS ビジネス英語スピーキングテスト」というタイトルの公式動画がオススメです[1]。実際の問題で用いられている音声を聞きながら、何が問われているのか、また模範的な回答はどのようなものがあり得るか、などを詳しく解説してくれています。実際に受験を考えておられる方には、ご視聴されることをオススメします。 ②受験環境の準備 自宅で英語試験を受けるのが初めてで不安を抱いていた私でしたが、公式ホームページ[2]の情報がとても助けになりました。 「よくあるご質問」の項目では、「PROGOSとはなんですか?」というような基本的な質問から、「スピーキングテストの問題構成を教えてください」や「受験に必要なPC機能と推奨環境を教えてください」などのような超実用的な質問まで、いずれも丁寧かつ詳しい回答が記されています。実際に受験される際は、一通り目を通しておかれることをオススメします。 マイク付きのイヤホンは必要? 自宅で英語試験を受験するのが初めての人にとって、「どのような環境が必要なのか?」はかなり気になるポイントなのではないでしょうか。環境や機器の準備不足のために適切な採点をしてもらえない、ということもあり得ます。そうなってしまわないように、受験環境を整えておくことが必要です。 必要な機器として、公式ホームページには「マイクとスピーカー機能のあるパソコン、スマートフォン、タブレットを使用してください。またマイク付きヘッドホン・イヤホン・ヘッドセットが必要です」と書かれていました。 しかし私はマイク付きイヤホンを持っていなかったため、パソコンだけで受験に臨みましたが、なんの問題もありませんでした。パソコン内臓のマイクが激しく損傷でもしていない限り、マイク付きのイヤホンを準備する必要はないようです。とはいえ採点に影響がでないよう、家族がいない時間帯に、念のためエアコンの風量を最小限に抑えておくなど、受験環境を整えた上で試験に臨みました。 3 PROGOSを受けた後の感想 試験の感想について記す前に、大まかな構成と、質問数、準備時間、回答時間を表にまとめましたので、まずはこちらをご覧ください。 構成質問数準備時間回答時間Part 1インタビュー10問なし各問20秒Part 2音読8問なし各文章10秒Part 3プレゼンテーション1問40秒60秒Part 4グラフを用いたプレゼンテーション1問40秒60秒Part 5ロールプレイ4問40秒各応答30秒 Part 1から順番に始まり、Part 5の回答が終わった時点で終了となります。時間を計りながら受験したところ、私は約15分で終了することができました。 スキップボタンについて 実は、Part 3, 4, 5の準備時間はスキップすることができるのです。「準備に40秒も要らない」という方は、スキップのボタンを押せばすぐに回答に移ることができます。 それだけでなく、なんと全パートの回答時間もスキップできてしまうのです。「回答が早く終わった方はこのボタンを押してください」というボタンがあり、それを押すと、次の問題へと移ることができます。私はこのボタンを結構な頻度で押しました。特にPart 2の音読では、文を読み終わればすぐにスキップを押して、どんどんと次の問題へ進みました。 しかし、このスキップボタンには注意が必要です。というのも、Part 5のロールプレイの際、会話相手の質問を聞かなければ何を答えるべきか分からないにも関わらず、その質問が再生される前にスキップを押してしまったのです。そのあと30秒の回答時間が与えられていますので、とにかく何か話さなければなりません。「ボタンを押し間違えて質問を聞き逃しました・・・なんて言っても仕方ないですよね。勘で答えます」というように、なんとか無音にならないようには努めましたが、おそらく採点対象にはならなかっただろうと思います。スキップボタン、どうぞ気をつけてご使用ください。 4 各パートのポイント それでは、パートごとにどのような問題が出題されて、何がポイントとなるのかを一つずつ紹介していきます。 Part 1 インタビュー 短い質問を聞き、答える。 全10問 回答時間:各20秒 「今日は何月何日ですか?」 などのような簡単なものから、「ここ2年間で、あなたの仕事にはどのような変化がありましたか?」や「あなたのオフィス環境について詳しく説明してください」などのようなものまで、さまざまな10個の質問に答えるパートです。質問は一度しか尋ねてくれませんので注意が必要です。一瞬でもボーッとすると聞き逃してしまいます。また準備時間がないため、素早く回答をまとめなければならなかったのが大変でした。 Part 2 音読 表示された文章を、発音やイントネーションに注意しながら読み上げる。 全8問 回答時間:各10秒 このパートのコツは、焦らずゆっくり読むことです。回答時間は、各文10秒与えられていますが、いずれも自然なスピードで読めば5秒以内に読み終わるものばかりでした。「回答時間内に読み終われないのではないか」という心配は無用です。むしろ心がけるべきは、ゆっくりと、意味の区切れを意識しながら、つっかえずに読み切るということです。私自身、最初は緊張で早口になってしまいました。 Part 3 プレゼンテーション あるトピック/タスクが与えられ、できるだけ詳しく説明する。 全1問 準備時間:40秒 回答時間:60秒 あるトピックとそれに関して具体的に話すべき内容が指定され、それを説明する問題です。私が提示されたトピックは「残業」についてでした。さらに具体的に話すべき内容として「なぜ残業するのか?」「どれくらいの頻度で残業するのか?」などの指定がなされていました。その指定に沿って話を深めていけば、充分な回答ができるでしょう。このパートから準備時間が設けられますが、40秒は思ったよりも早く過ぎていきます。私は細かい下書きを準備するのではなく、話したい内容を表すキーワードを話したい順番に書きなぐった簡単なメモを作って回答に臨みました。 Part 4 グラフを用いたプレゼンテーション あるグラフや図が与えられ、できるだけ詳しく説明する。 全1問 準備時間:40秒 回答時間:60秒 グラフまたは図について説明するパートです。私はこれが一番難しいと感じました。まず、ある程度の定型表現をストックしておく必要があります。例えば、This graph shows …(このグラフが示しているのは…)やincrease(増える)またdecrease(減る)などの表現です。「できるだけ詳しく」という指定もありますので、まずは縦軸と横軸それぞれの情報を把握し、何がどのように推移して行っているのか、またその推移から何が分かるか、などについて話す必要があります。私は難しいと感じましたが、話すべきパッケージはある程度決まっているので、事前の対策を十分にしていればもっと落ち着いて回答できていたかも知れません。 Part 5 ロールプレイ 誰かと会話をしている設定で4つの質問がなされ、その全てに回答する。 全4問 準備時間:40秒 回答時間:各30秒 最初にどのような状況にいるのかという設定が提示され、その場面において、会話相手からの3つの質問に答えるという問題です。このパートの流れとしては、「状況の指定 → 回答すべき大まかな内容の提示 → 準備時間(40秒) → 質問1 → 質問1への回答(30秒) → 質問2 → 質問2への回答(30秒) → 質問3 → 質問3への回答(30秒) → 質問4 → 質問4への回答(30秒)」となっています。はじめの40秒の準備時間の中で、尋ねられるであろう質問を予想しながら回答を準備するのがコツです。上にも記しましたが、このパートでは「スキップボタン」を押さないように注意してください。もちろん、会話相手の質問を聞き逃さないことも重要です。 5 結果と振り返り なんと、試験を受けてから10分後には結果を見ることができました。気になる総合評価は・・・CEFR準拠レベルで【B2】でした。 言語能力を測る指標としてCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)が優れているのは、各レベルを「能力記述文」――すなわち、その言語を用いて何ができるか――によって具体的に記述してくれている点です。 CEFRについて詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。 「転職にも有利な英語力指標!PROGOSで自分のCEFRレベルを知ろう!」https://speaking-test.com/cefr/ さて、総合評価【B2】の能力記述文には「自分が興味ある話題に関して、準備をすれば詳細なプレゼンテーションができます。十分な範囲の単語や表現を使い、自分が興味ある話題に関して議論ができます」とありました。 さらにレアジョブ・スピーキングテストは、①表現の幅(Range)、②正確さ(Accuracy)、③流暢さ(Fluency)、④やりとり(Interaction)、⑤一貫性(Coherence)、⑥音韻(Phonology)という指標別の評価も教えてくれます。 例えば、私のスコアレポートの「表現の幅」(評価は【B2 and above】)の部分には次のように記されていました。 「自分自身の興味がある領域では、ほとんどの一般的な話題について、明確で細部に渡る描写をしつつ、重要な論点とその根拠をメリハリをつけて話すことができます。それを叶えるだけの充分な言語表現を適切な言葉の組み合わせを含め使うことができます。」 これはとても参考になりました。というのも、「結局、英語を使って何ができるの?」と問われた際にどのように答えるか、についてのヒントを与えてくれるからです。上の文章を自分の言葉に言い換えるだけで、自己アピールの文章を手に入れることができます。 私が最も成績が悪かったのは「正確さ」(評価は【A2】)の部分で、次のように記されていました。 「いくつかの簡単な文章パターンや構文を正しく使えるものの、動詞の時制や主語と動詞を一致させられないなどの初歩的なミスをしてしまいます。」 この文章の下には<レベルアップへの学習アドバイス>と<具体的な学習例>が書かれており、自分の弱点を補うために何をすればいいかを把握することができます。 具体的な学習例として、私は以下のようなアドバイスをもらいました。「想像の話や仮の話などをするときは、『if+主語+動詞の過去形、主語+would (could / might) +動詞の原形』を使います。下記の例文を見ながら、『もし〇〇(する)なら、△△(する)のに』という文章を作り練習しましょう。」自分の弱点を明確にしてくれるだけでなく、それを克服するための具体的なアドバイスも得ることができる。とても大きな収穫でした。 ご参考までに、各指標別評価の一部を以下に掲載しておきます。 おわりに レアジョブ・スピーキングテスト powered by PROGOSは、ビジネスの場面で使う英語力を図るための試験としてはかなりレベルの高いものだと感じました。特に、プレゼンテーション能力を測るPart 3とPart 4は、とても実践的です。これらのパートのための試験勉強をすることで、実際のプレゼンテーションで用いる英語表現を数多く習得することができるでしょう。またPart 5のロールプレイも、実際に職場で起こり得る状況が想定されていて、リアリティがありました。 自宅で受験することができ、しかも所要時間は20分以内。弱点を明確にしてくれるだけでなく、今後の具体的な学習方法も教えてくれる。そんなPROGOSのスピーキングテスト、皆さんもぜひ受験してみてください! [1] 「【サンプル問題解説/回答ポイント】PROGOS ビジネス英語スピーキングテスト」 https://youtu.be/vwuKiLueiXk (最終閲覧日2021年12月14日) [2] 「レアジョブ・スピーキングテスト(レアジョブ英会話)」 https://www.rarejob.com/experiences/speakingtest_progos/ (最終閲覧日2021年12月14日)

-

転職にも有利な英語力指標!PROGOSで自分のCEFRレベルを知ろう!

「TOEICのスコアが700点・・・と言われても、実際に英語を使ってどんなことができるの?」 「これまでに培ってきた英語スキル、客観的な指標を使ってもっと具体的にアピールしたい」 このように感じたことはありませんか? 試験の点数だけを聞いても、その人が英語を用いて何ができるのかまでは分かりません。「実際に何ができるのか」が明確に分かれば、評価をする側とされる側、どちらにとっても大きな益となるでしょう。 ビジネスの現場において英語能力がますます求められるようになった今日、CEFR(セファールあるいはシーイーエフアール)と呼ばれる指標が注目されつつあります。外国語の運用能力を具体的かつ詳細に測ることができる、とても便利な指標です。 企業としては、各社員が英語を使って実際に何ができるのかを把握し、英語で行われるプロジェクトを効果的に進めることができます。就職あるいは転職活動をしている人にとっては、自分の英語力を具体的にアピールすることができる頼もしい指標です。 この記事では、CEFRが生まれた経緯やその特徴、またこの指標をビジネスの現場でどのように活用することができるのかについて解説します。 1 CEFRとは CEFRとはCommon European Framework of Reference for languageの頭文字を取ったもので、「セファール」もしくは「シーイーエフアール」と読まれます。日本語では「(外国語の学習・教授・評価のための)ヨーロッパ言語共通参照枠」と訳されています。端的に言い表すならば、「外国語の運用能力を測るための指標」となるでしょうか。よりわかりやすく言うと、「外国語を用いて何ができるか」を詳しく示す指標ということです。 Europeanという名前から分かる通り、CEFRはもともとヨーロッパの欧州評議会(Council Europe)が主体となって作成したもので、2001年に初版が発表されました。その後、2018年には増補版(companion volume)も作成され、いくつかの変更が施されています。 CEFRがヨーロッパで作成された背景には、どのような事情があったのでしょうか。日本とは異なり、ヨーロッパでは多くの国と国が地続きで隣接しています。自国とは異なる言語と接する機会も多いというわけです。また、同一国内で複数の言語が話されているという国もあります。例えば、ベルギーではオランダ語、フランス語、ドイツ語の3言語が公用語として定められています。複数の言語を話す人々が暮らし、仕事を共にすることもあるヨーロッパだからこそ、外国語運用能力を計るための共通の指標が必要だったのです。 ここで重要なのは、CEFRによって測ることができるのは英語能力だけではない、ということです。ヨーロッパで作られたCEFRは、ヨーロッパの各言語能力――フランス語、ドイツ語、オランダ語、他多数――を測る指標として、幅広く用いられています。さらに今やヨーロッパの枠を超え、さまざまな地域の言語能力測定のためにも用いられています。日本でも、日本語コミュニケーション能力試験(JLCAT)がCEFRの評価方法を採用し、日本語能力の測定を試みています[1]。本記事では英語能力に絞って話を進めていきますが、英語以外の外国語能力を測ることもできる、ということを覚えておきましょう。 では、どのようにして評価するのでしょうか。CEFRでは6段階の評価基準が採用されています。以下の表の通りです (出典:「各資格・検定試験とCEFRとの対照表(付属資料①)」文部科学省、2018年3月)。 このように、外国語運用能力をA1、A2、B1、B2、C1、C2の6段階に区分したのが最初のCEFRでした。その後、2018年に作成された増補版ではPre-A1、A1、A2、A2+、B1、 B1+、B2、B2+、C1、C2、Above C2 の11段階の指標が採用され、運用能力をより細かく記述できるようになりました[2]。 注目すべきは、最右列の能力記述文(Can Do Descriptors)と呼ばれる文章です。一読すれば分かる通り、ほとんど全ての文が「〜できる」という言葉で終わっています。すなわち、CEFRは「外国語を用いて何ができるか」を明確にしてくれる指標だということです。 ビジネスパーソンは、B2レベルが求められることが多いようです[3]。B2の能力記述文――英語を用いて何ができるかを見てみましょう。 ・自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる。 ・母語話者とは多大に緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。 ・幅広い話題について明確で詳細な文章を作ることができる。 ビジネスで通用するCEFRレベルについては、次のセクションでより詳しく説明します。 では、このCEFRは日本でどのように活用されているのでしょうか。分かりやすい例としては、大学入学試験(おもに私立)の出願資格として用いられているという事例が挙げられます。例えば、関西学院大学の総合選抜入学試験では、文系学部出願には「B1レベル以上」の能力、理系学部出願には「A2レベル以上」の能力がなければ、出願資格を得ることができません[4]。CEFRがもともと外国語学習/外国語教授のために開発された(副題として“Learning, teaching, assessment”という名がつけられています)ことを考えると、まず教育機関で採用されるのは自然なことでしょう。ビジネスの世界でも、社員の英語力を評価するための基準として、これからますます用いられていくことが予想されます[5]。 2 ビジネスで通用するCEFRレベルとは ビジネスパーソンの英語能力を測るために、これまでさまざまな指標が採用されてきました。有名どころでいえば、TOEICやTOEFLなどが挙げられるでしょう。これらの英語能力測定試験とは異なり、CEFRそのものは試験ではありません。「TOEICやTOEFLなどで得た点数を、CEFRの段階評価によって表示する」ということになります。各英語試験の点数をCEFRの6段階評価に変換した表が文部科学省によって作成されているので見てみましょう。 最左列がCEFRの6段階評価、それより右が各英語試験の級数や点数となっています。最右列とその左隣がそれぞれTOEIC、TOEFLの点数です。「TOEFL iBTで72点〜94点を取れば、CEFRでいうところのB2レベルの英語能力がある」ということになります。英検であれIELTSであれ、TOEFLであれTOEICであれ、試験で得た点数を共通のレベルに変換できる、というところにCEFRの強みがあると言えるでしょう。バラバラの英語試験を受けた人たちの英語能力を共通の指標で示すことができる、互いに確かめ合うことができるということです。このような便利さからCEFRは、外国語能力を測る国際的な基準となりつつあります。 さて、先にも述べた通り、ビジネスパーソンにはB2レベルの英語能力が求められています。ここで再び、B2レベルの人にはどのようなことができるのか、見てみましょう。文部科学省が一般に翻訳・公開している資料から引用します。比較対象として、B2レベルの一つ下のB1レベルの記述文も載せておきましょう。 B2自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる。母語話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について明確で詳細な文章を作ることができる。B1仕事、学校、娯楽などで普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば、主要な点を理解できる。その言葉が話されている地域にいるときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。身近な話題や個人的に関心のある話題について、筋の通った簡単な文章を作ることができる。 ここに挙げた記述文は大雑把なものですが、CEFRが優れているのは、リスニング、リーディング、スピーキング、ライティングなど、技能ごとの能力記述文を記してくれているという点です。すなわち、「リーディングはB2だけど、スピーキングはB1」などのように、技能ごとに「何ができて、何ができないか」を明確にしてくれるということです。では、B2の各技能の詳しい能力記述文を見てみましょう[6]。 B2 理解リスニングある程度なじみのあるテーマであれば、長い話や講義を理解し、また複雑な議論にもついていくことができる。ほとんどのテレビニュースや時事問題を理解することができる。標準語で話されているものであれば、大多数の映画を理解することができる。理解リーディング現代の問題に関して特定の意見や立場から記された記事や報告書を理解することができる。現代語で書かれた文学的な散文を理解することができる。スピーキング双方向的なスピーキングある程度流暢かつ自然に、母語話者と通常のやりとりを行うことができる。なじみのある文脈であれば、議論に積極的に参加し、自分の意見を説明また立証することができる。スピーキング一方向的なスピーキング自分の関心分野に関わる幅広いテーマに関して、明確かつ詳細な説明を行うことができる。話題となっている問題に関して、多様な選択肢のメリットとデメリットを挙げながら、一つの立場について説明することができる。 この特徴は、CEFRをビジネスの現場で用いることの積極的な理由となります。 まず、英語を用いたプロジェクトにおいて、メンバーの英語能力を詳しく把握することができるからです。例えば、「スピーキングは苦手ですが、リーディングは得意です。外部資料を読むのは任せてください」というメンバーにはリーディングの仕事を任せ、「リスニングとスピーキングでできることはたくさんあります」というメンバーには通訳を任せるというように、タスクの割り振りがしやすくなるのです。また、自分に欠けているスキルを明確に把握することができるのも、魅力的な点です。スキルアップのために何をすべきかが詳しく分かり、勉強を効率的に進めることができるでしょう。 3 PROGOSでビジネス英語力を知ろう PROGOSはCEFRに基づいた採点評価を行う英語スピーキングテストです。インタビューやプレゼンテーション、ロールプレイなど、ビジネスの現場で必要となる英語力を測ることができます。「表現の幅」「正確さ」「流暢さ」「やりとり」「一貫性」「音韻」の6項目が、それぞれCEFRの基準によって評価されます。「表現の幅/流暢さ/やりとり/一貫性/音韻がB1で、正確さがA2」というようにです。自分に何ができていて、何ができないか。詳細なフィードバックを受けられるため、スキルアップのためにどのような学習をすべきかを明確にすることができます。またCEFRの段階評価が採用されていることで、「自分は具体的に何ができるか」を可能な限り客観的に示すことができ、就職や転職の際にも便利です。ぜひPROGOSを受験して、さらなる英語のスキルアップに挑戦してみてください! [1] 日本語試験と英語試験のCEFR軸比較表(日本語コミュニケーション能力試験) https://jlcat.org/comparison_cefr.html 最終閲覧日2021年11月14日 [2] Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion Volume with New Discriptors https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 最終閲覧日2021年11月14日 [3] CEFRについて(PROGOS) https://progos.ai/cefr.html 最終閲覧日2021年11月14日 [4] 関西学院大学総合選抜入学試験要項 2022年度 https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei_admissions/pdf/2021/kakushu/sougou/総合選抜入学試験要項2022.pdf 最終閲覧日2021年11月14日 [5] 米国IT企業の本社で働きたい!どれぐらいの英語力が必要?(日経ビジネス) https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00265/100600026/ 最終閲覧日2021年11月14日 [6] Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press., pp.26-27(翻訳は執筆者による)

-

PROGOSテストを徹底解剖!抑えるべきポイントとは?

「英語を勉強しているのだけれど、どのくらい話せるようになったか知りたい」 「英語を話せると思って採用したのに、実際には英語が使えず困った」 このように感じたことはありませんか?英語の資格試験で良いスコアや級を取得したとしても、実際に英語が話せるかは別問題だと言われています。 このような状況を改善するために、ビジネスの現場で使える英語力を判定する「PROGOS(プロゴス)」というスピーキングテストが2020年から開始されました。 これまで提供されていたスピーキングテストの多くは受験費用も高く、結果が分かるまでに時間を要していました。しかしPROGOSでは、安価な受験料、そして受験後24時間以内に結果が分かるスピード性を備えています。 企業としては、ビジネスの場面で英語が使える人材を発見することができ、受験者は就職や転職活動時のアピール材料として、あるいは英語学習のペースメーカーとしてPROGOSを活用することができます。 この記事では、PROGOSの概要やテストの構成、結果判定方法などについてお伝えしていきます。 PROGOSとは? PROGOSは、ビジネス英語を中心としたスピーキング力を測るテストです。 Progress(進捗・成果)とDiagnostic(診断)をかけ合わせて「PROGOS」と名づけられましたが、受験者のスピーキング能力を、AIを用いて短時間で的確に診断できるのが特徴です。 試験開始は2020年6月ですが、開始から1年で受験者数がのべ7万人を突破しました。 当初は、PROGOSの親会社である、オンライン英会話大手のレアジョブ会員のみが受験していました。しかし、法人利用が増えたことで、一気に受験者数が増えて認知度が上がったのです。 主な導入企業は以下の通りです。 画像:PROGOS公式ホームページより引用 PROGOSでは、AIによるレベル判定はCEFR(セファール)を日本基準に変換した「CEFR-J」をもとに行われます。 初心者レベルから順に「Pre-A1→A1→A1 High→A2→A2 High→B1→B1 High→B2→B2 High and above」となっています(※)。 結果返却時には、詳細なフィードバックも合わせて送られるため、今後どのような点に注意してスピーキング力を強化していけばよいかが分かるのも大きな特徴です。 ※CEFRとは、”Common European Framework of Reference for Languages”(ヨーロッパ言語共通参照枠)の略で、母国語や日常使用言語に関わらず、外国語の運用能力を同一基準で測定できる国際標準規格です。国境間の移動が多く、多言語で仕事などを行う機会の多いヨーロッパでは、各言語の能力をCEFRを用いて表します。たとえば、「私は英語はC2、イタリア語はB2、フランス語はA2です」と相手に伝えることで、コミュニケーションを取る際にどの言語を用いればよいかを判断する参考になります。 もっと詳しくPROGOSについて知りたい場合は、以下から公式動画をチェックしてみてください。 https://www.youtube.com/watch?v=UBBEu-PnqT0 PROGOSのテスト概要 それでは、PROGOSのテスト概要を見ていきましょう。 下の一覧表をご覧ください。 受験資格特になし料金自動採点版:税込550円採点官による手動採点版:税込3278円受験可能時間24時間いつでも受験時間20分間結果返却自動採点版:受験後24時間以内(最短2~3分)手動採点版:受験日から15営業日以内(レアジョブで受験の場合)使用可能デバイスパソコン、スマートフォン、タブレット出題内容ビジネス英語(インタビュー、音読、プレゼンテーション、ロールプレイなど)採点方法AIによる自動採点もしくは手動評価方法CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)を日本基準に変換した「CEFR-J」に基づき評価 上記の一覧表を見て頂くと分かるように、PROGOSの大きな特徴は「24時間いつでも」「どの場所からも」受験が可能で、AIによる自動採点の場合は結果返却まで最短2~3分と圧倒的に速いことが挙げられます。 なお、レアジョブ英会話の受講生は、受験費用が無料となります。詳しくは以下をご覧ください。 PROGOS受験費用(レアジョブ英会話受講生)ビジネスコース、中学・高校生コース会員毎月2回まで無料日常英会話コース会員毎月1回まで無料 PROGOSの問題構成 それでは、PROGOSの出題形式や構成について説明していきます。 内容問題数回答時間Part 1インタビュー(一問一答形式)10問各20秒Part 2音読8問各10秒Part 3プレゼンテーション1問60秒(準備別途40秒)Part 4プレゼンテーション(グラフや図を使用)1問60秒(準備別途40秒)Part 5ロールプレイ4問各30秒(準備別途40秒) PROGOSの問題例 それぞれのパートではどのような問題が出題されるか、以下で解説していきます。 Part1の問題例 短い質問を聞き、それに対して英語で答えます。20秒の持ち時間を目いっぱい使い、話を展開すると高評価につながります。 サンプル問題では、”When did you start working at your company?”(あなたの会社でいつ働き始めましたか?)という質問に対し、「何年前に働き始めたか」「何歳の時から働いているか」「入社後にどの分野の経験を身に付けたか」と話をふくらませて展開しています。 Part2の問題例 画面に表示された英文を音読します。発音はもちろん、イントネーションやアクセントについても判定されます。 Part3の問題例 与えられたトピックについて、1分間のプレゼンテーションを行います。60秒間をフルに使い、論理的にプレゼンテーションを展開しましょう。論理性以外に、文法の正しさや語彙力についても判定されます。 サンプル問題では、”Talk about the first business trip you took.”(あなたが初めて行った出張について話してください)というトピックが与えられました。 回答には、「いつ出張に行ったのか」「なぜ出張に行ったのか」「どうやって出張に行ったのか」の3点を含むように指示されているため、すべてを含むように話すことが必要です。 Part4の問題例 グラフや図から読み取れる内容について、分かりやすく説明していきます。サンプル問題では、ある会社のメルマガ購読者についてのグラフが示され、購読者層や人数の変化などについて述べるようになっていました。 Part5の問題例 提示されたトピックに関するロールプレイを行います。 サンプル問題では、”The speaker is talking to you about a business dinner with a client.”(話し手は、顧客とのビジネスディナーについて話をします)と書かれており、「準備すべきこと」「ディナー中の注意点について」話すように指示されています。 実際の質問は、「大切な顧客とのビジネスディナーがあるのだけど、どんなレストランに行くべきか?」というものでした。 自分の意見とその根拠を述べ、具体例も合わせて述べることができると高評価に繋がるでしょう。 もっと詳しく出題内容などについて知りたい場合は、以下から公式動画をチェックしてみてください。 結果はどのように表示されるのか? PROGOSの評価は、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づき、総合評価と6つの指標別評価が行われます。 PROGOSの受験者が多いレアジョブ英会話では、以下のような結果シートが提供されています。結果とともにフィードバックとして、学習アドバイスが記されているのも特徴です。 画像:レアジョブ公式サイトより引用 総合評価はCEFRを日本基準に変換した「CEFR-J」をもとに行われ、「Pre-A1→A1→A1 High→A2→A2 High→B1→B1 High→B2→B2 High and above」となっています。 自動採点方式の場合はB2レベルまでの表示となり、それ以上のレベルは試験官の手動採点方式のみとなります。 指標別評価の詳細は、以下の通りです。 指標別評価表現の幅(Range):使える文法、構文、語彙、フレーズの量正確さ(Accuracy):どの程度正しく文法・語法を使えるか流暢さ(Fluency):どの程度スムーズに英語が口から出てくるかやりとり(Interaction):意図する方向にどの程度意思表示できるか一貫性(Coherence):筋道の通った話し方の順序、言語選択音韻(Phonology):どの程度正しく発音 / イントネーション / 抑揚ができるか まとめ この記事では、ビジネスシーンでの英語スピーキング能力を測るテスト、PROGOS(プロゴス)についてご紹介してきました。 試験を受けようと思い立ったらすぐに受験でき、費用も手ごろなため、日頃の英語学習の成果をチェックするのにもとても有用と言えるでしょう。 また、企業でも採用や研修などで利用することで、就職希望者や社員の英語スピーキング力を的確に判断することができるようになります。 この記事が、PROGOSに興味のある方にとってお役に立てたら幸いです。